沖縄2億年の歴史ー沖縄県立博物館ー

Date: 2025/1/11

沖縄県立博物館

この時間帯は晴れていましたが、今日は時より雨が降る予報だったので、屋外観光ではなく屋内観光を楽しむことにします。もちろん、飲み歩きという選択肢もあったのですが、今回の旅はノンアルコールのつもりなので、今まで行けていなかった「沖縄県立博物館・美術館」にやってきました。

この沖縄県立博物館・美術館は、首里にあった沖縄県立博物館を移転し、2007年(平成19年)に美術館を新たに併設する形で開館しました。外観は琉球王国時代のグスク(城)をイメージして造られ、沖縄の風土や歴史を象徴するデザインとなっています。

屋外展示場

まず初めに「屋外展示場」から見学します。屋外展示場は、入館料などを支払うことなく見ることができ、高倉、民家、そして湧田窯の3つが展示されています。

手前にあるのが穀物を保管するための「高倉」です。高倉は、沖永良部島以北の奄美式と与論島以南の沖縄式の2系統があり、奄美式は沖縄式と比べて、屋根の傾斜が急で壁の傾斜は水平に近いこと、柱は丸柱でなく正方形に近いことが特長となっています。この沖縄県立博物館で展示されているのは意外なことに「奄美式」で沖永良部島から移築されています。

奥には「伝統的民家」もあります。伝統的な沖縄の民家は、高温多湿の気候風土に対応して、門扉(もんぴ)がなく、雨戸を全開にすることで風を通す構造となっています。また、母屋の正面にあるヒンプン(中垣)が外への目隠しの役割を果たしています。こちらでは手前にあるガジュマルと合わせて、沖縄らしい景観をみることができます。

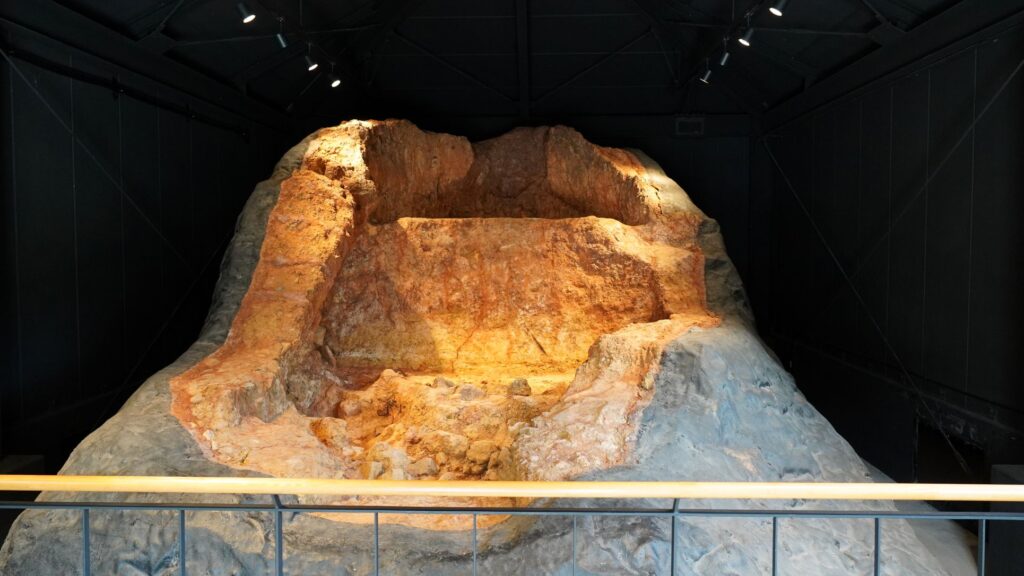

高倉と伝統的民家の奥には「湧田窯」があります。一見すると現代的な建物ですが、中に入ってみると、湧田1号窯が保存されています。湧田1号窯は、沖縄県庁の建設工事で発掘された窯の一つで、瓦を焼く窯として、斜面を掘って作られた「半地下式平窯」と呼ばれる構造になっています。窯の下の段で薪などの燃料を燃やし、上の段で瓦を並べて焼いていたようです。

なお、湧田地区(現在の沖縄県庁付近)は1616年に連れてこられた朝鮮人陶工らが窯場を開いた場所で、1682年に壺屋窯に統合するまでの間、沖縄における窯業(ようぎょう)の中心地として栄えました。同じく湧田古窯跡で発掘された2号窯は、那覇市立壺屋焼物博物館に展示されているようです。

博物館常設展

屋外展示場の後は建物内に入っていきます。入り口付近にはチケット売り場があるので、こちらで常設展のチケットを購入します。料金は530円で、クレジットカード・各種電子マネー決済も使うことができます。

チケット売り場の先、左手が「博物館ゾーン」、右手が「美術館ゾーン」となっています。中央部のロビーは3階吹き抜けとなっていて、刻一刻と変わる木漏れ日のような光によって「木陰の庭」を演出しています。

博物館の始まりープロローグは「ニライカナイの彼方から」。ニライカナイとはかつて沖縄の人々が信じていた海の彼方にある神々が住む場所のこと。海は豊かな自然の恵みをもたらす場所であるだけでなく、絶望の海や交易の道にもなります。今日は、ここ沖縄県立博物館で、ニライカナイの彼方からもたらされた沖縄の恵み、そして文化・歴史を学んでいきます。

最初の展示は「海で結ばれた人々」。先史時代の沖縄の人々も、海の恵みをもとに独自の文化を形成していました。それだけでなく、当時の遺跡からは日本本土や中国、東南アジアでつくられたものが見つかっていることから、当時から交流を始めていたことがわかります。

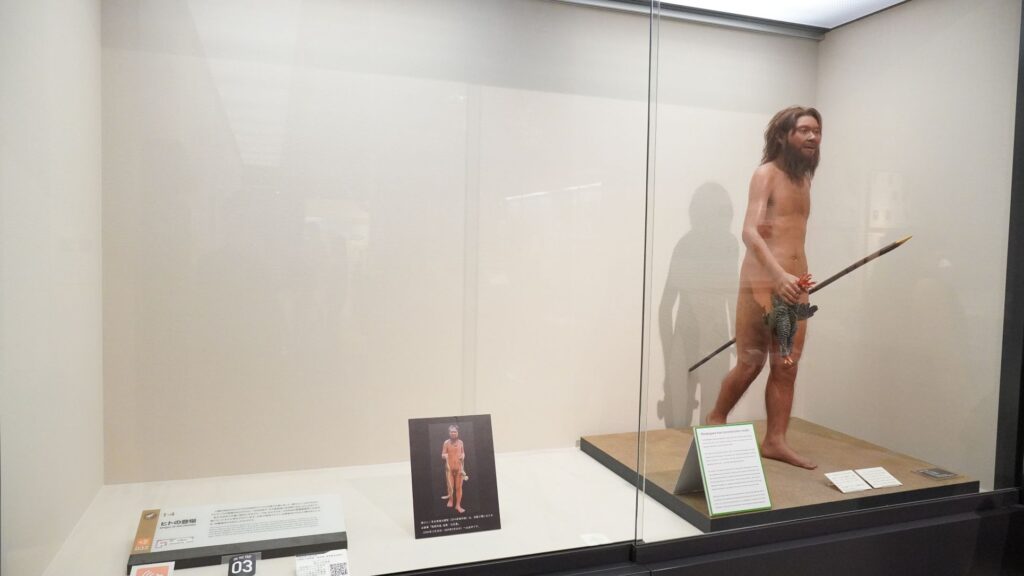

次の展示に行く前に、横にある「自然史部門展示室」をみてみます。ここでは、沖縄の様々な岩石・化石、沖縄島北部・西表島の生物群集ジオラマ、そして港川人1号の全身復元模型などをみることができます。

自然史部門展示室から戻ってきて、次の展示「貝塚のムラから琉球王国へ」をみてみます。沖縄における農耕は日本本土よりも遅く、11世紀頃に盛んになりました。その後、13世紀頃には按司と呼ばれる地域の権力者が各地にグスクを築きました。

沖縄本島では、北山(今帰仁)・中山(浦添→首里)・南山(島添大里(現・南城市)→島尻大里(現・糸満市))の3つの国に分かれる三山時代を経て、1429年に中山が三山を統一し、琉球王国が成立しました。

次の展示に行く前に再びわき道にそれ、「考古部門展示室」をみてみます。この展示室では、縄文時代の土器などが主に展示されており、金属のない時代に細かな彫刻技術を沖縄人が有していたことがわかる蝶型骨器の複製などを見ることができます。このほかに、戦争遺跡の発掘資料など沖縄独自の資料も展示されています。

メイン展示室に戻って、次の展示「王国の繁栄」をみてみます。1429年に成立した琉球王国は、中国・明の冊封体制下に入り、進貢貿易(しんこうぼうえき)を確立し、日本・東南アジアなどとの貿易により繁栄しました。

写真2枚目は「万国津梁の鐘」で、1458年に琉球王国第一尚氏王統の尚泰久王が鋳造させた釣鐘(梵鐘)です。万国津梁とは「世界の架け橋」の意味で、海洋国家としての気概として銘文にも刻まれています。かつては、首里城正殿に掛けられていたもので、パンフレットで当館一番の目玉展示と謳われている、見逃せない展示です。

再びわき道にそれる「美術工芸部門展示室」があるので、少しだけ寄り道をします。こちらの展示は定期的に変わっているようですが、現在の展示はあまり興味がひかれるものではなかったので、ちょっとだけ見学しました。

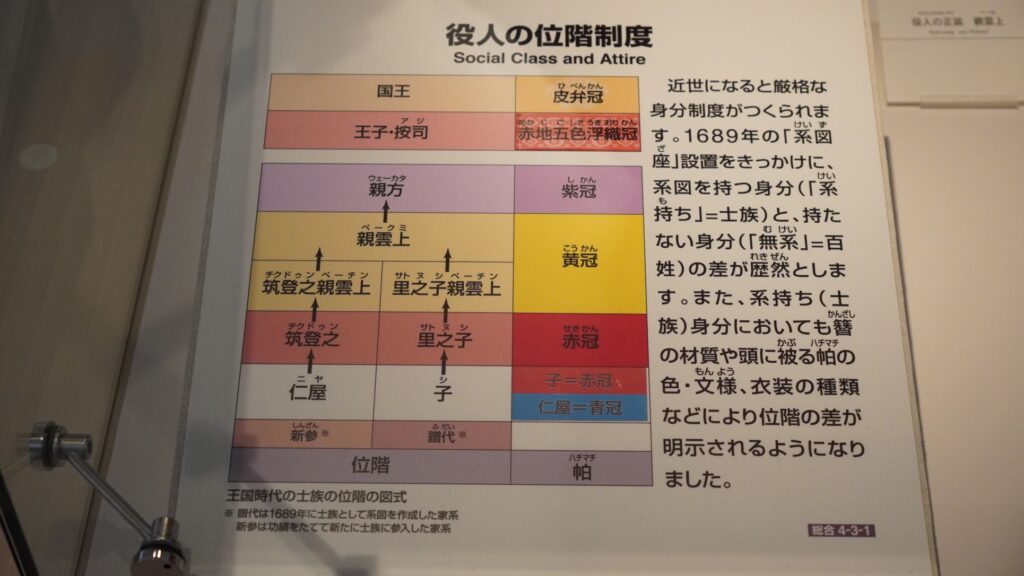

次の展示は「薩摩の琉球支配と琉球王国」です。独自の文化で栄えていた琉球王国ですが、1609年に薩摩軍が侵攻してきたことで日本の影響下におかれます。ただ、引き続き、中国との冊封関係は維持され、琉球文化はより一層花開きました。

沖縄といえば、砂糖(黒糖)が名産品の一つですが、生産が始まったのは17世紀でした。王政府は砂糖の専売制を敷き、各村落では砂糖小屋が運営されていました。砂糖小屋(サーターヤー)にはサーターグルマと呼ばれる圧搾機がおかれ、砂糖が生産されていました。

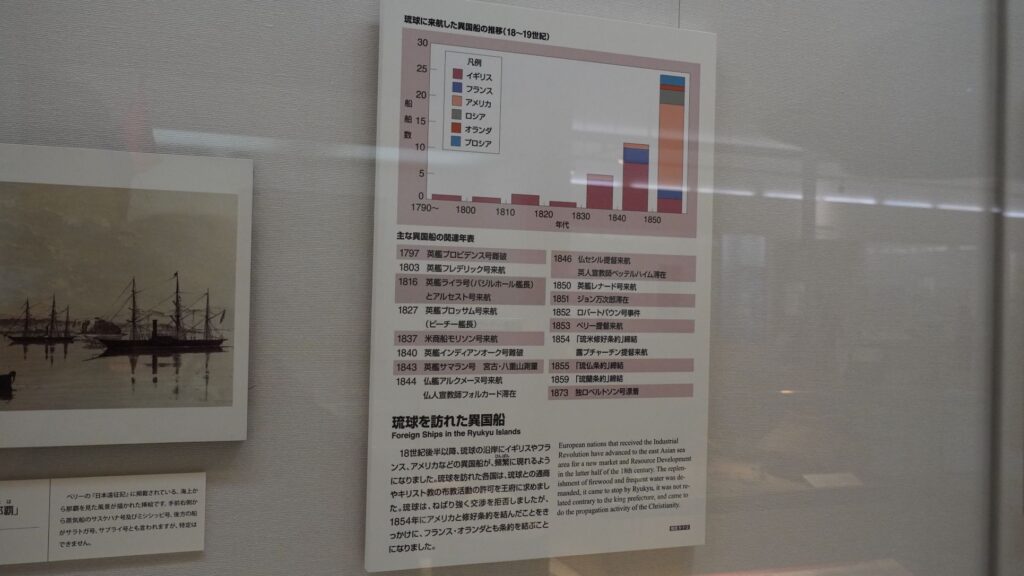

続いて、近世最後の展示「王国の滅亡」です。19世紀になると、度重なる災害・飢饉・伝染病により農村は疲弊し、生産力も低下していきました。世帯を主とした徴税方式であったことから、困窮した農民は身売りや逃亡をすることで、さらに農村の疲弊につながるという悪循環となりました。

さらに、外交上も大きな変化が訪れます。日本本土同様、極東に進出してきた欧米諸国は次々に琉球に押し寄せます。そして、日本よりも4年早い1854年、「琉米修好条約」を締結することになります。写真一枚目は琉球国王からペリーへ贈られ、戦後に沖縄に戻ってきた「護国寺の鐘」です。

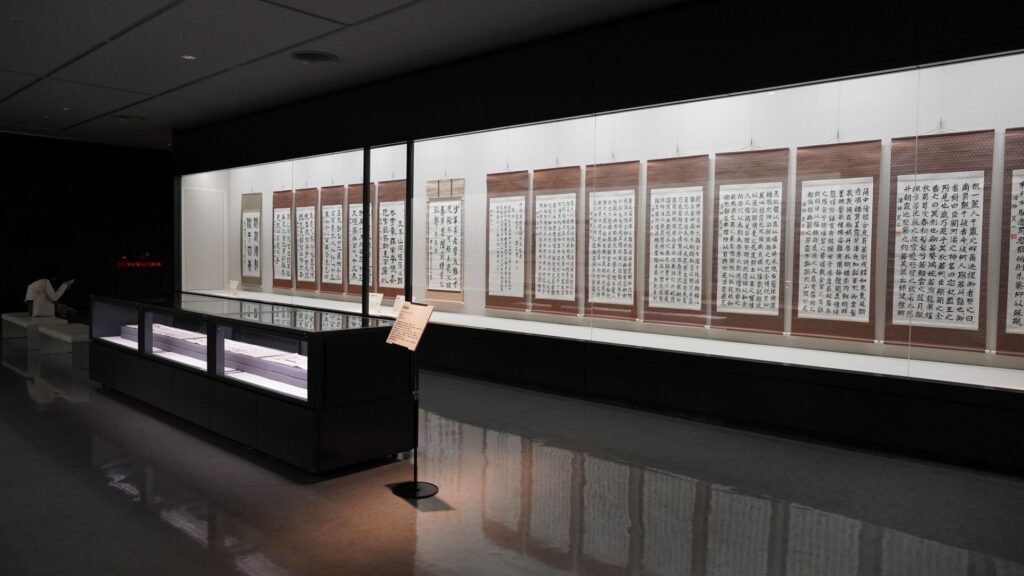

ここで、再びわき道にあたる「歴史部門展示室」があります。こちらも「美術工芸部門展示室」と同様、季節により展示が変わるゾーンにあたります。

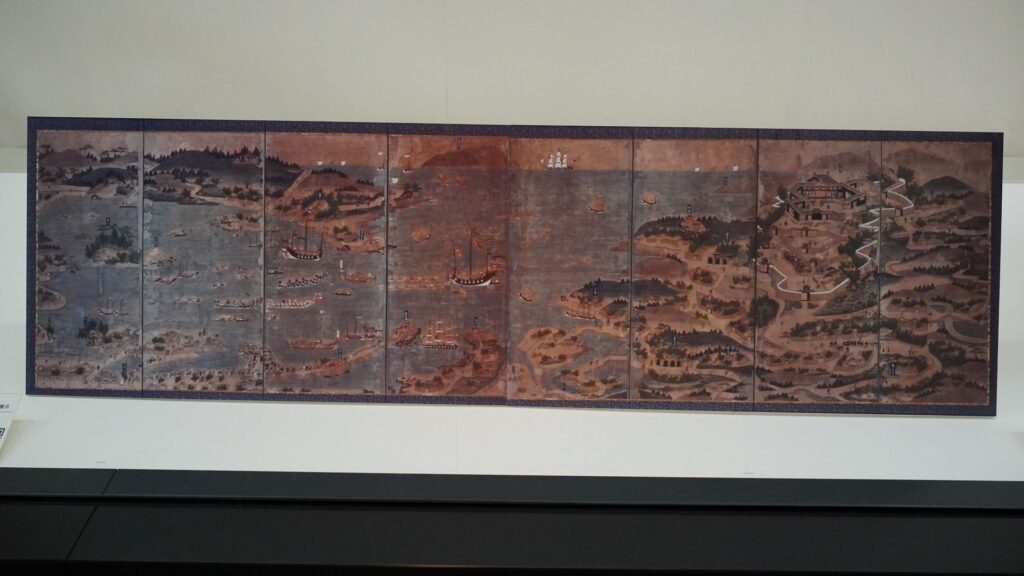

現在は、「琉球王国時代の葬墓制」・「那覇港」・「本山桂川がみた100年前の沖縄」の3つの展示がされていました。「那覇港」の展示にある「首里那覇港図」では、首里城と那覇港、そして進貢船などが描かれていました。

続いて、「沖縄の近代」をみてみます。1879年、明治政府は琉球王国が滅亡し沖縄県となる「琉球処分」が行われました。戦前の沖縄では、徐々に近代化が進み、那覇を拠点に与那原・嘉手納・糸満と結ぶ軽便鉄道も運行されていました。

近代化が進み、第一次世界大戦中、参戦国の糖業生産が減少したことで沖縄県産の砂糖は通常の約3~4倍で取引されるなど一時的な好景気に沸いたものの、その後は1930年代の世界恐慌により、砂糖の価格が、「ソテツ地獄」と呼ばれる困窮状態に陥っていったようです。

最後は「戦後の沖縄」です。1945年、地上戦となった沖縄戦では多くの人が命を落としましたが、同時に貴重な文化財も失われました。

写真三枚目中央の「数和」の扁額は、文化財ながら米軍のトイレに用いられるため、穴があけられたことから、その象徴的な意味もあるようです。庶民の生活も厳しく、戦後の沖縄では、航空機の構造材で使用されていたジェラルミンを羽釜などに再利用して、生活していたようです。

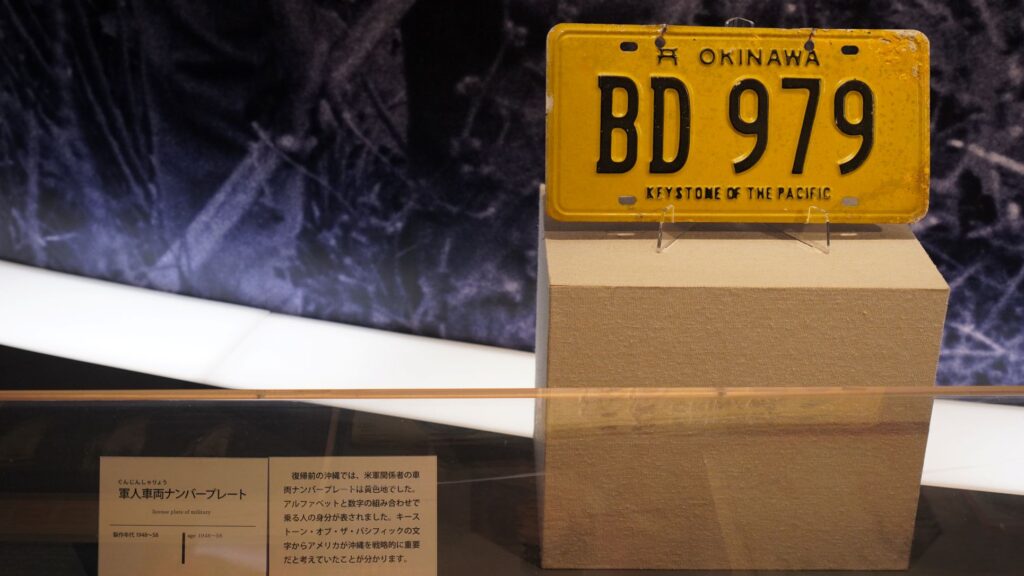

戦後から1972年までの27年間、沖縄はアメリカの統治下におかれました。この間、アメリカ文化も浸透し、身近なものになっていきました。この展示コーナーでは、復帰運動が高まり、1972年、沖縄の施政権が日本に返還されるまでの歴史、返還後の歴史も知ることができます。

写真のナンバープレートは、沖縄のアメリカ人向けのものですが、「KEYSTONE OF THE PACIFIC(太平洋の要石)」と書かれています。戦後、中華人民共和国の成立や朝鮮戦争といった極東情勢の変化から、米軍における沖縄の重要性が高まり、「太平洋の要石(キーストーン)」に位置付けられました。

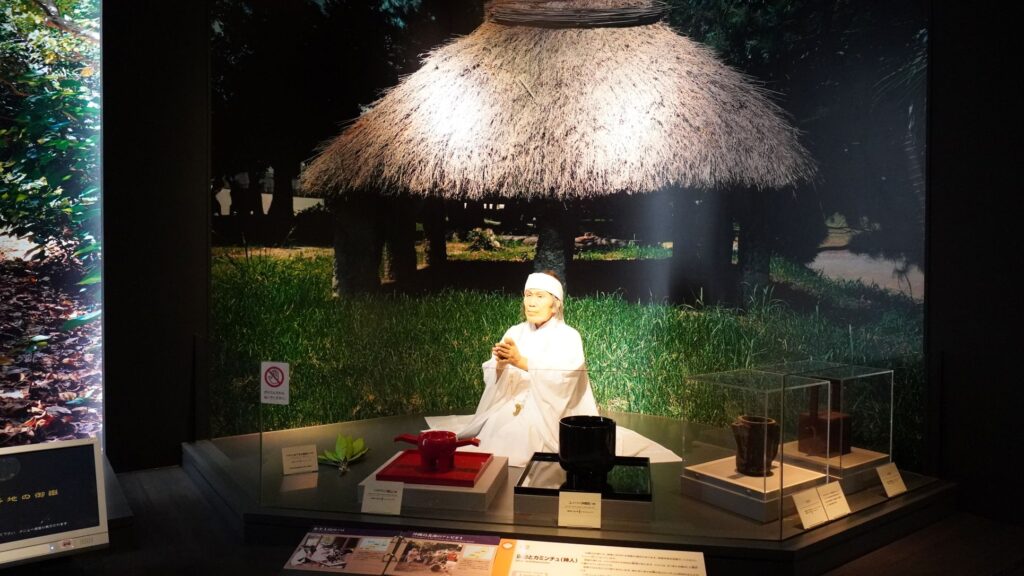

メイン展示はこれで終了ですが、最後のわき道「民俗部門展示室」もみてみます。ここでは、沖縄の伝統的な船である「サバニ」や洗骨後の骨を収める「厨子甕」など、沖縄でみられる民俗風習・資料が展示されています。

屋外展示場

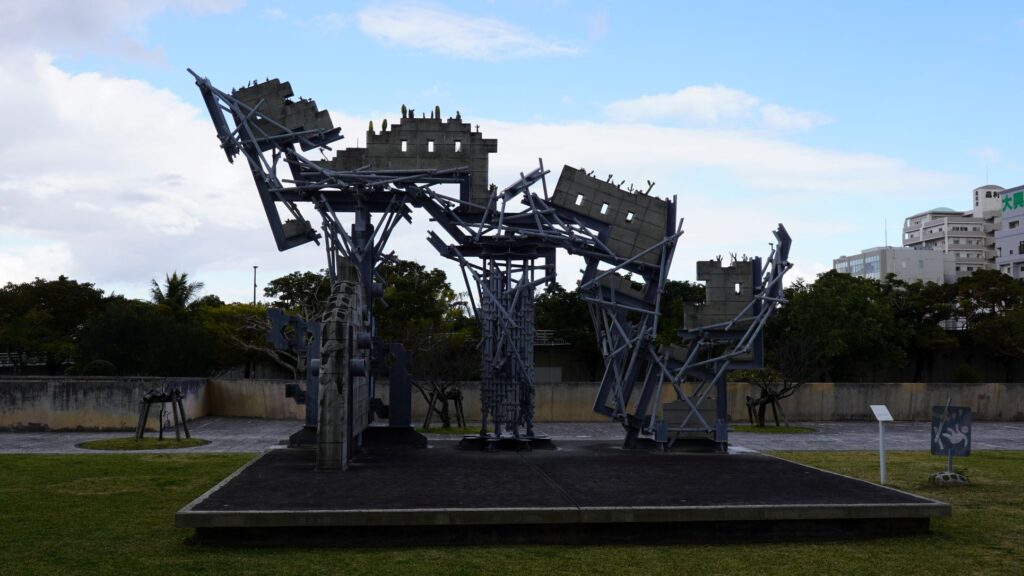

約1時間半ほどをかけて博物館を見学し終え、メインエントランスと反対側にある美術館の屋外展示場もみてみます。こちらに展示されているのは、能勢孝二郎 「CONCRETE AND STEEL」とゴヤ・フリオ・エドワルド 「太陽と月のロマンス」です。のんびり見ようと思っていたら、どうも雨がパラパラ、写真だけ撮って、戻りました。まだ、私に芸術は早いようです。

東横INN那覇旭橋駅前

ホテルにチェックインできる時間なので、この後はおもろまち駅に戻ります。おもろまち駅に着く直前は雨が降り出していましたが、大きく濡れることはなく、何とか駅に辿りつきました。おもろまち駅からはホテル最寄りの旭橋駅に向かいます。

今回宿泊するのも「東横INN那覇旭橋駅前」です。ウェルカムドリンクでオリオンビールと泡盛が楽しめる東横インですが、今回はノンアルコール旅なので、シークワーサージュースをいただきます。そして、今回のお部屋がある12階の1207号室に向かいます。

室内はもちろん安定の東横インですが、読書灯周りがリニューアルされたようです。本日は天気も悪いので、しばらく作業などをしながらのんびりと過ごしました。

久茂地そば KANEHACHI かねはち

この日は雨が降ったりやんだりの繰り返し。19時頃にホテルを出て、近くにある「久茂地そば KANEHACHI かねはち」にやってきました。外観も内観も小料理店のような雰囲気です。余談ですが、その雰囲気とは異なり、扉が重くて、開け閉めする際に大きな音がするので要注意。

店内はカウンター席と奥に座敷席があります。メニューは昼と夜で異なるものの、基本的には「沖縄そば」と「飲み物」のみです。今回は本ソーキと三枚肉が乗った「カネハチそば」(950円)と「じゅうしぃ」(250円)を注文しました。

この日は女将さん一人営業のようですが、ササっと麺を茹で上げて、すぐ提供されました。まずはスープからいただくと、何というんでしょう。尖った要素がなく、あっさりとしたどこか落ち着く素朴な味わい。ホテル近くのお店で探して来てみただけですが、いいお店でした。

帰りにセブンイレブンで、ノンアルコールビールとカフェラテ、そして「紅芋モンブラン」を購入したので、部屋に帰って、晩酌もどきタイム。オリオンビールのノンアルコールは今回初めて飲みましたが、飲めますね。もちろん、オリオンビールには敵いませんが、今回はノンアルコール旅なので、普段は飲まないビールを飲めてよかったです。

(続く)