種差海岸~芝生と海の絶景~

2024/10/13

八戸線(本八戸→種差海岸)

2日目は「種差海岸」へと向かいます。種差海岸へは八戸駅と岩手県の久慈駅を結ぶJR八戸線で行くことができるのですが、途中の鮫駅より先は運行本数がかなり少ないため、本八戸駅9時37分発の便に合わせて、本八戸駅へと向かいました。ちなみに、鮫駅から種差海岸エリアを周遊するバスも運行されているようなので、こういったバスと組み合わせてアクセスするのも一つです。

八戸線は全員を座らそうと思えば座らせられるくらいには混雑していました。本八戸を出ると、小中野、陸奥湊の順に停車します。陸奥湊駅は、この日の朝に行こうと思っていた館鼻岸壁朝市の最寄り駅。結局、朝起きれなくて行けませんでした。

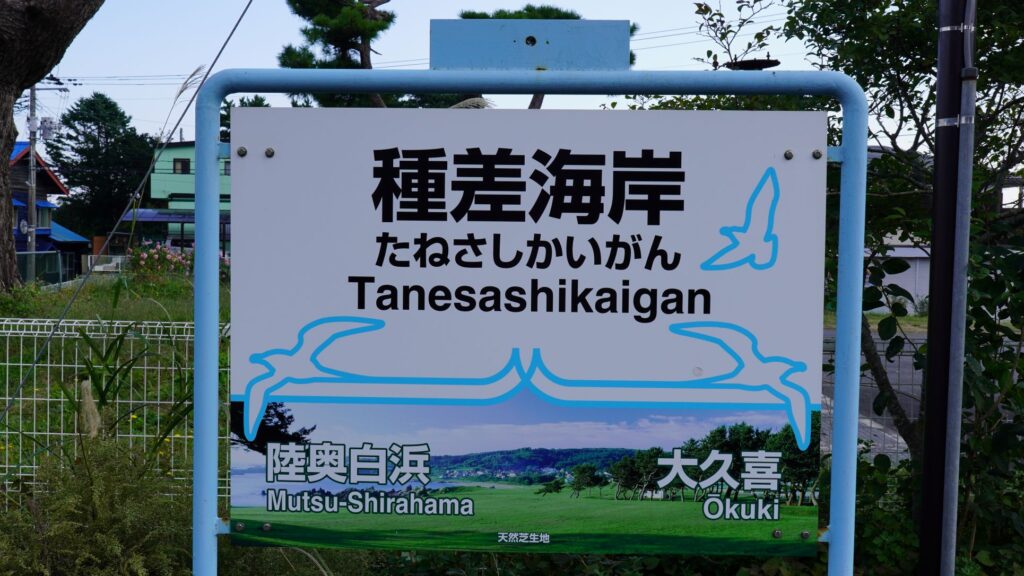

陸奥湊と鮫駅でもそれなりの下車があったので、席に座り、種差海岸を目指します。種差海岸駅は鮫駅から2つ目の駅で、本八戸から約25分で到着しました。

種差海岸

駅前の道を少し下ると、種差海岸に到着します。種差海岸は、太平洋に面する河岸段丘の海岸です。特に、種差海岸駅付近は、天然の芝生が河岸段丘に広がり、太平洋へと続く開放的な景観が人気を集めています。

小さい頃にも訪れたことはあるようですが、20年?30年?ぶりの絶景に癒されます。ピクニック気分で、ここでのんびりと過ごすのもきっと最高だろうなあと思います。

種差海岸付近は遊歩道が整備されているので、この遊歩道で鮫駅まで向かいます。芝生のエリアを過ぎると、最初は「淀の松原」と呼ばれるエリア。樹齢100年近い松の林で、ところどころ、青く美しい太平洋も眺めながらの散策が楽しめます。

松原を抜けると、太平洋に浮かぶ白くて大きな岩が目に留まります。こちらは「白岩」と呼ばれる岩で、ウミウなどの糞によって、白く見えているそう。白岩を過ぎると、深久保漁港です。静かな漁港を通り抜け、さらに先へと進んでいきます。

歩いていると遠くに砂浜が見えてきました。手前が「白浜海水浴場」で、その先にあるのが「大須賀海岸」です。大須賀海岸は、歩くとキュッと音のする鳴き砂の美しい海岸です。砂浜であるがゆえに、歩きづらさはありますが、のんびりと潮風を浴びながら歩くととてもリラックスできます。

白砂の海岸を抜けると、中須賀と呼ばれるエリアになります。この辺りは荒涼とした景色が広がっています。

中須賀から階段を登っていくと、「葦毛崎展望台」に到着します。かなり見晴らしがよく、下北半島の方面までしっかりと見渡すことができました。

展望台の近くには「カフェテラスホロンハイム」というお店があったので、こちらでメロンのソフトクリームを購入しました。秋晴れの下、ちょっとしたハイキングの後に食べるソフトクリームはもちろん最高です。

小休憩した後は再び鮫駅の方面に向かいます。ただし、遊歩道はここまでなので、車道の端を歩く必要があったので、気を付けて前へ進みます。

と、ここでランチにします。ランチは道路沿いにあったこちらの「海鮮亭 東海」さんでいただきます。満席だったのでお店の外で待ってから案内されました。

まずはビールでのどを潤してから、「刺身盛り合わせ定食」をいただきました。八戸らしさはそこまで感じないですが、おいしいお刺身でした。

蕪嶋神社

食後は「八戸市水産科学館マリエント」などを見ながら、八戸有数の観光スポットの一つ・蕪嶋神社へと向かいます。

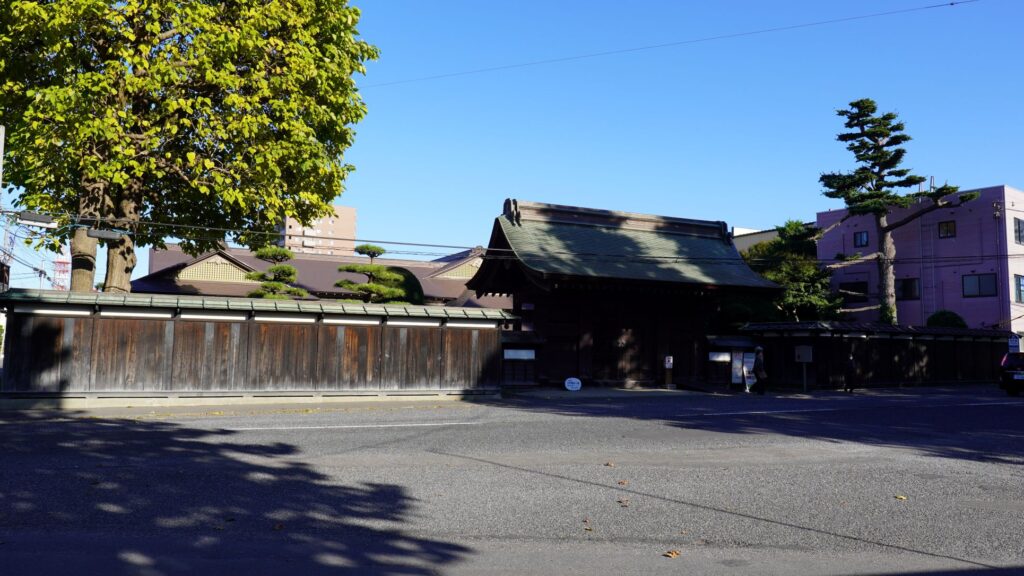

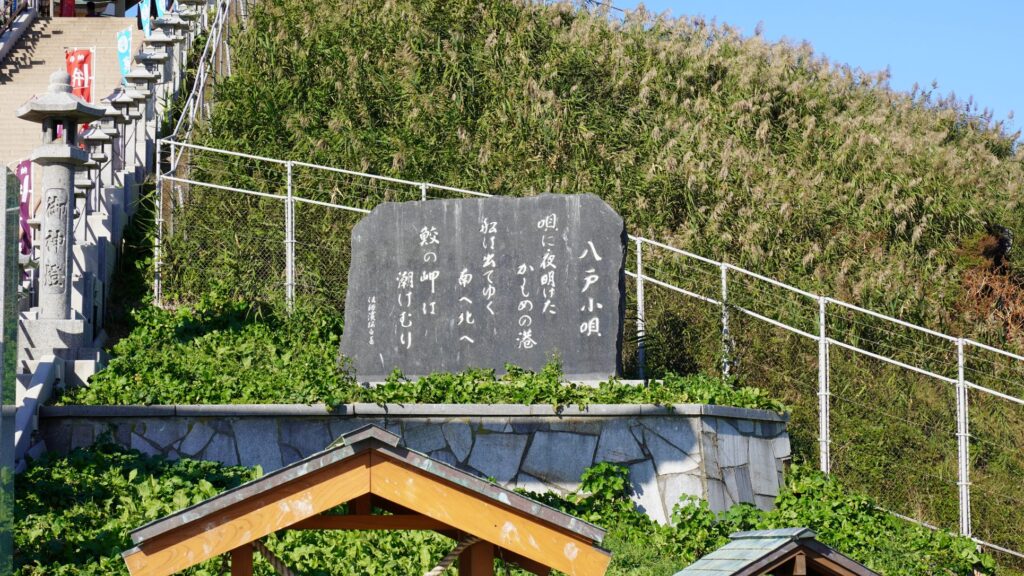

蕪嶋神社は、ウミネコの繁殖地として知られる蕪島にある神社です。この地の民謡「八戸小唄」でも歌われ、蕪嶋神社の弁天様は漁業の守り神として、八戸市民に親しまれています。2015年11月には火事があり、全焼してしまいましたが、ウミネコの繁殖期を避けながら、再建工事がなされ、2020年に無事再建されました。

蕪島観光をした後は鮫駅にやってきました。ここから八戸線に乗って、再び本八戸駅へと戻ります。基本的には1時間に1本以上あるのですが、午後3時台だけ列車がないので、注意が必要です。

本八戸駅からホテルまでは八戸城跡に整備された三八城公園のなかを歩いてみます。八戸城は、盛岡藩(南部藩)から分割された八戸藩の拠点で、八戸南部氏の居城として栄えたそうです。現在は八戸市役所(八戸市庁と呼ばれている)の北側にある公園として、市民憩いの場になっています。